復職とは

「復職」とは、休職等により一時的に離れた職場に復帰することを指します。令和4年の調査によると、メンタルヘルスの不調により連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.6%です。また、現在の仕事や職業生活に関することで不安やストレスを感じている従業員の労働者の割合は約8割に上ります。

職場でメンタルヘルスの不調による休職・復職者が出ないように、日頃から従業員の心と身体の健康に気を配るのはもちろん、万が一の休職・復職に備えて職場復帰支援制度を整えておくべきでしょう。

職場復帰支援制度とは

「職場復帰支援制度」とは、長期間休業していた労働者の復職のために、会社が行う支援活動のことです。実際のところ、せっかく復職しても適応できず、短期間で再度休職してしまうケースも少なくありません。適切な復帰支援を行わない場合、本人だけではなく周りの同僚たちにも影響し、職場全体の生産性が低下してしまうこともあります。

こういった状況を防ぐために、復帰に向けた仕組み作りをきちんと行うことで、復職した従業員がスムーズに職場に適応していけるように準備しておきましょう。

職場復帰支援はどう行う?

それでは、実際にどのように職場復帰支援制度を整え、支援を行えば良いでしょうか。厚生労働省では、平成16年から「心の問題により休職した労働者の職場復帰支援の手引き」を公表しています。これは、メンタルヘルスの不調により、休業した労働者の職場復帰の促進を目的とした、事業者向けのマニュアルです。

職場復帰支援制度を整えるためには、この手引きに沿って職場復帰支援のための体制を整備・ルール化し、教育等の実施により労働者へ周知を図る必要があります。

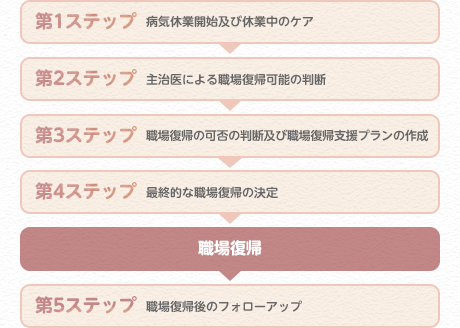

ここでは手引きを元に、『職場復帰支援制度の整え方』及び『復帰支援の流れ』を5つのステップで紹介します。

-

第1ステップ: 病気休業開始及び休業中のケア

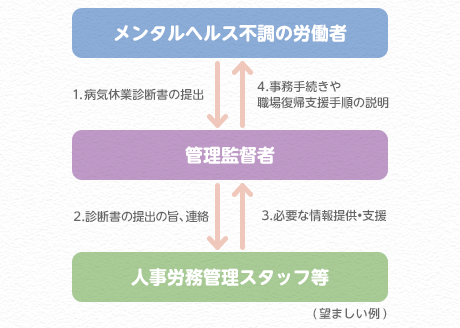

労働者から管理監督者(一般的には、直属の上司が多い)に対し、主治医による診断書(病気休業診断書)が提出され、休業が始まります。

管理監督者は、人事労務監督スタッフ等に診断書が提出されたことを連絡します。また、休業する労働者に対して、必要な事務手続きや職場復帰支援の手順を説明します。

以下のような説明や紹介を休業者に行いましょう。

・傷病手当金などの経済的な補償・傷病手当金などの経済的な補償

・不安・悩みの相談先の紹介

・公的または民間の職場復帰支援サービス

・休業の最長(保障)期間等

『こころの耳』e-ラーニングで学ぶ 15分でわかる職場復帰支援 より引用

第2ステップ: 主治医による職場復帰可能の判断

休業中の従業員から事業者に対し職場復帰の意思が伝えられたら、従業員から主治医による診断書を提出してもらいましょう。

診断には職場復帰可能という主治医の判断が書かれている必要があります。また、診断書には就業するうえで必要な配慮等、主治医の具体的な意見を記入してもらいましょう。

主治医の診断はあくまで、日常生活での回復の程度によって職場復帰の可能性を判断している場合が多いことに気を留めておくべきでしょう。主治医の判断と、必要とされる業務遂行能力の内容について、産業医等が精査したうえで採るべき対応を判断し、事業者に意見を述べることが大切です。

第3ステップ: 職場復帰の可否判断及び職場復帰支援プランの作成

職場復帰の最終的な決定の前段階として、必要な情報を収集し、職場復帰できるかを判断します。

手引きでは、職場復帰の判断材料として以下のような項目が挙げられています。

・労働者の職場復帰に対する意思の確認

・産業医等による主治医からの意見収集

・労働者の状態等の評価

(治療状況及び病状の回復状況・今後の就業に関する労働者の考え・家族からの情報)

・職場環境等の評価

(業務及び職場との適合性・作業管理や作業環境に関する評価・職場側による支援準備状況)

・その他

(治療に関する問題点・本人の行動特性・家族の支援状況・職場復帰の阻害要因など)

これらの情報をもとに、事業所内の保健スタッフが中心となって判断を行います。

復帰可能と判断された場合は、以下の項目について検討し「職場復帰支援プラン」を作成しましょう。

・職場復帰日

・管理監督者による業務上の配慮

(業務サポートの内容や業務量の変更・段階的な業務上の配慮・治療上必要な配慮)

・人事労働管理上の対応等

(配置転換や異動の必要性・勤務制度変更の可否及び必要性)

・産業医による医学的見地からみた意見

(安全配慮義務に関する助言、職場復帰に関する意見)

・フォローアップ

(管理者や産業スタッフ等によるフォローアップの方法、

就業制限等の見直しを行うタイミング、

全ての就業上の配慮や医学的観察が必要となる時期についての見通し)

・その他

(労働者が自ら責任をもって行うべき事項、試し出勤制度の利用・事業場外資源の利用)

第4のステップ: 最終的な復帰の決定

第3ステップを踏まえて、事業者として最終的な職場復帰の決定を行います。

個々のケースに合わせ、様々な面を考慮して、復帰を決定して問題がないかを最終的に判断します。

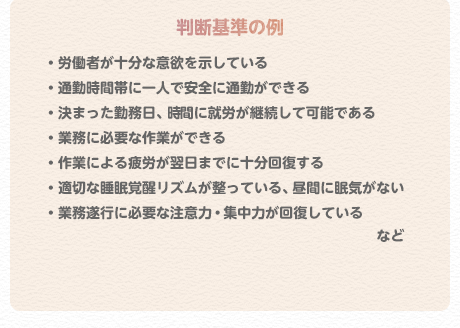

以下のような判断基準を参考に、慎重な判断をしましょう。

『こころの耳』e-ラーニングで学ぶ 15分でわかる職場復帰支援 より引用

第5のステップ:職場復帰後のフォローアップ

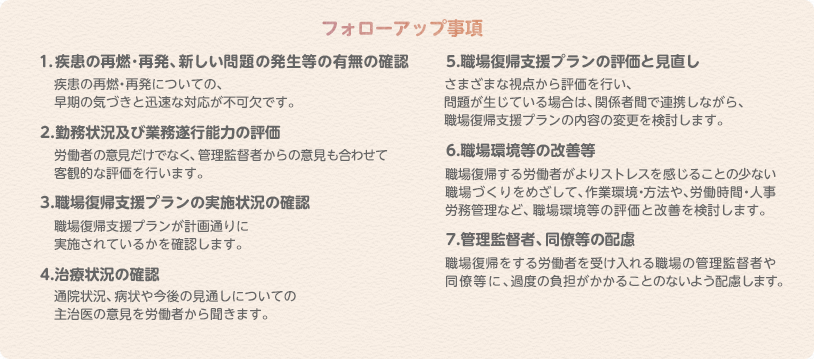

職場復帰後は、定期的なフォローアップを行います。面談で労働者及び管理監督者から話を聞き、適宜「職場復帰支援」の見直しを行っていきましょう。

『こころの耳』e-ラーニングで学ぶ 15分でわかる職場復帰支援 より引用

復職支援で気を付けるべきことは?

-

プライバシーの保護に留意する

職場復帰支援を行う上で、労働者のプライバシーにかかわる健康情報等の情報を扱う必要があり、これらは厳格に保護されなければなりません。

職場復帰支援で取り扱う労働者の健康情報等の内容は必要最低限とし、従業員の職場復帰支援と安全の配慮の目的に限定すべきです。

労働所の健康情報等を主治医や家族から収集する場合は、あらかじめ利用目的とその必要性を本人に明確に説明し、承諾を得るようにしましょう。これらの情報は本人から直接得ることが望ましいでしょう。

段階的な職場復帰を目指す

数か月にわたって休業していた従業員に、いきなり発症前と同じ量や質の仕事を期待するのには無理があります。そのため、労働負担をはじめは短縮する等、段階的に復帰を目指していくことが大切です。

復帰後の従業員に対し以下のような配慮をすると良いでしょう。

・短時間勤務

・軽作業や定型業務への従事

・残業・深夜業務の禁止

・フレックスタイム制度の制限または適応(ケースにより使い分ける)

・転勤・出張・交代勤務などについての配慮

試し出勤を行う

最終的な復職の判断を下す前に、社内制度として試し出勤制度を設けることも考えられます。休業していた労働者の不安を和らげたり、労働者自身が職場の状況を見ながら復職の準備をすることが出来ます。

方法としては、通勤時間と同等の時間帯にデイケアなどで模擬的な軽作業を行ったり、図書館で過ごす模擬出勤や、一定期間のみ試験的に本来の職場に勤務する試し出勤などが挙げられます。休業していた従業員の回復状況や心の状態を考慮して、個々にあった方法で行うと良いでしょう。

リソースの紹介

以下サイトではe-ラーニングの形式で職場復帰支援について、分かりやすくに学ぶことができます。最後には理解度を図るクイズ付きです。

● 復職支援e-ラーニング

厚生労働省 こころの耳eラーニングで学ぶ「15分でわかる 職場復帰支援」

職場復帰支援の手引きは以下で閲覧できます。

● 職場復帰支援の手引き

厚生労働省 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

まとめ

心の健康問題で休業していた従業員が、復職するためには周囲の配慮や、適切な対応が必要不可欠です。復職までの流れをきちんと知っておくことで、万が一従業員が休職・復職した際に適切な対応ができるようにしておきましょう。

[参考文献]

復職(ふくしょく)とは? 意味や使い方 : コトバンク

安全衛生キーワード 「職場復帰支援」: 厚生労働省 職場のあんぜんサイト

eラーニングで学ぶ「15分でわかる職場復帰支援」: 厚生労働省 こころの耳

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き : 厚生労働省

令和4年「労働安全衛生調査(実施調査)の概況」 : 厚生労働省